2025年2月1日,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》(下称“《婚姻家庭编解释二》”)正式施行,最高人民法院基于《民法典》颁布以来的司法实践经验及理论研究成果,就婚姻效力、同居财产、夫妻共同财产、父母子女关系等六个方面做了具体解释。其中《婚姻家庭编解释二》第十二条、第十三条有关抢夺、藏匿未成年子女的救济方式、民事责任及抗辩事由的解释作为一大亮点,明确了此种情况下被侵权一方可以利用申请人格权侵害禁令这种高效、便捷的救济制度来避免其合法人格权受到难以弥补的损害。

在《婚姻家庭编解释二》颁布后,君伦律师恰巧承办多起典型的“抢孩子”案件,案件各方也均向法院申请了人格权侵害禁令。在实践中,这类案件呈现出“立案易、审理快、执行难”的特点。本文笔者将结合新法规定与承办相关案件经验,对离婚案件中,由于抢夺孩子抚养权而产生的人格权侵害禁令的操作程序、核心要点和实践中碰到的切实困难作简要分析。

一、人格权侵害禁令是什么?从何处来?

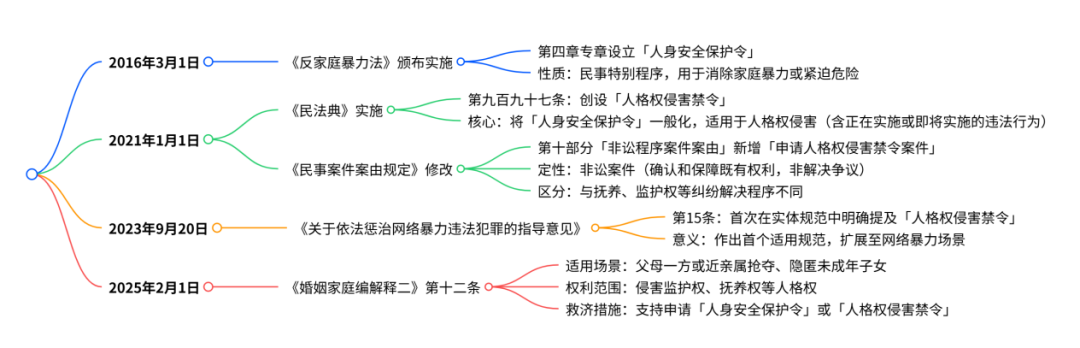

人格权侵害禁令是《民法典》创设的一种对自然人人格权利进行确认与保护的请求权,通过非讼程序来确认,以人民法院的民事裁定为执行依据。这一权能脱胎于已然运行近十年的“人身安全保护令”制度,并参照适用其程序规范。禁令一经裁定,则可责令禁止侵害或有紧迫危险侵害人格权的一方实施相关侵权行为,如责令侵权一方告知另一方孩子的下落、要求停止隐匿并将孩子送回等。

人格权侵害禁令制度出台至今,各地法院已出现很多典型案例,如最高人民法院与《婚姻家庭编解释二》同步发布的《涉婚姻家庭纠纷典型案例》中“颜某某申请人格权侵害禁令案”明确父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,另一方向人民法院申请人格权侵害禁令的,人民法院应予支持。审理法院裁定隐匿未成年子女的一方自收到裁定之日起七日内将孩子送回原住所,裁定发出后人民法院组织对双方当事人开展家庭教育指导,并现场督促被申请人购买车票将孩子送回原生活地。

二、就抢夺、隐匿孩子的问题,为何需要人格权侵害禁令?什么情况下能申请?

在处于离婚过程中或离婚后尚有未成年子女需抚养的父母间,父母一方或其近亲属抢夺、藏匿未成年子女的情况屡见不鲜。究其原因无外乎两点:

一方面,部分家长对孩子具有过强到异化的“爱”,将之变化为了占有欲和控制欲,否认了子女独立的人格,认为唯有自己才能给孩子提供最好的一切、孩子必须按照自己的规划成长,为避免被对方“错误的教育观和人生观所污染”,于是将孩子抢夺、隐匿,不让对方看望、照顾;

另一方面,对于处于限制民事行为能力年龄的未成年人来说,其自身的观点和选择会被法院重视和尊重,但孩子的三观尚未完全成型,其决定容易被实际控制并伴其生活的一方家长控制与影响。且因抚养权、监护权纠纷难以使用武力强制执行,所以司法实践中存在一种“谁实力控制孩子谁就更可能获得抚养权”的风气,实际正在抚养孩子且孩子表示愿意接受其抚养的一方,通常更容易在相应纠纷中获得其抚养权。

因此,在人格权侵害行为发生伊始,迅速提起人格权侵害禁令非诉程序来阻止对方对孩子的抢夺、隐匿行为有其紧迫性与必要性。

《婚姻家庭编解释二》第十二条规定,父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,另一方向人民法院申请人身安全保护令或者参照适用民法典第九百九十七条规定申请人格权侵害禁令的,人民法院依法予以支持。换言之,法律规定本身对于抚养权案件中,人格权侵害禁令申请条件的规定并不复杂,只要一方存在“抢夺、藏匿”孩子的行为,另一方就可以提出相应申请。

在实践中,法院对于申请人格权侵害禁令的审查则更为宽松,往往一方只需要在申请中做出另一方存在抢夺、藏匿孩子,导致自己无法见到孩子的陈述,法院都会予以受理。比如在笔者处理的某起案件中,子女原本长期和父亲居住,而母亲擅自将子女从学校接走并藏匿,父亲在得知子女住所后,将子女再接回原本的住所居住,期间并未阻止子女与母亲进行联系和沟通。但是,母亲却能以父亲接回子女的行为,向法院提起申请人格权侵害禁令的特别程序。

当然,从中立角度而言,笔者对此并不持有批评态度。相反,人格权侵害禁令制度设立的本意,就是当民事主体的人身权利受到迫在眉睫的侵害时,可以及时得到保护。因此,在抚养权案件中,设置较为宽松的人格权侵害禁令申请条件,某种程度上更有利于保护未成年子女的合法权益。

三、如何申请人格权侵害禁令?

目前,人民法院审理申请人格权禁令案件时,就相关司法实践及笔者接触的案例而言,大多参照适用《反家庭暴力法》所规定的人身安全保护令申请程序。

(一)管辖法院与申请主体资格

01

向谁提?

当遇对方抢夺、隐匿子女时,可以向己方(申请人)居住地、对方(被申请人)居住地或侵权行为地人民法院申请人格权侵害禁令。

提出人格权侵害禁令,可以通过网上立案、邮寄立案、现场立案等方式办理。为追求最高效率,建议前往有管辖权的法院的立案窗口现场立案,以期最快得以受理。

02

谁来提?

人格权侵害禁令申请的提出主体是人格权遭到侵害,或者面临人格权被侵害的紧迫风险的人。在抢夺、隐匿未成年子女案件中,只要监护权、抚养权等人格权受到侵害,就可以提起申请,申请人只需一人即可,在侵权人是父母双方以外的近亲属的情况下亦不必要父母双方一并提起申请。

03

怎么提?

人格权禁令的申请应当以书面方式提出;书面申请确有困难的,可以口头申请,由人民法院记入笔录。

(二)申请书的核心要素与撰写要点

撰写人格权禁令申请书时,需要写明以下信息:

01

申请人与被申请人的基本信息,尤其需要写明双方的居住地信息,以明确管辖理由、写明对方联系方式以便法院尽快处理;

02

请求事项,写明您申请人格权侵害禁令所期望人民法院采取的措施,如责令被申请人停止藏匿未成年子女、责令被申请人告知未成年子女的下落、责令被申请人将未成年子女送回某处、禁止被申请人跟踪、接触申请人及相应未成年子女等;

03

具体的事实和理由,写明人格权受侵害或面临人格权侵害的现实危险的情形。主要需写明的内容包括但不限于:

1)双方的身份、双方之间的关系及双方与案涉未成年人的关系等背景信息。若双方为该未成年人的父母,则简要概述两人婚姻经过,如何时结婚、何时生育子女、是否离异等;

2)监护权、抚养权基础及此前生活情况。若父母双方处于婚姻存续期间,需明确双方是否已分居、此前该未成年子女与谁在何处一同生活、双方之间是否有关于照顾孩子的约定等;若双方已离异,则应写明离婚协议书对孩子抚养的约定、此后有否其他约定、实际居住抚养情况等;

3)本次事件发生经过,如对方在何时、何地、如何抢夺、隐匿了该子女、该子女目前已知的情况、双方交涉的情况等。

04

落款,居左书写“此致”与受理法院全名,居右签名并落款。

✦

(三)证据材料的提交要求与举证要点

对应申请书的内容,应同时向人民法院提交相应的证据及对应的证据目录。

提交的证据一般包括:

1. 有关各方身份关系的证据,如结婚证、离婚证等;

2. 有关抚养约定的证据,如离婚协议书、抚养协议等;

3. 有关事件发生前案涉未成年人实际生活情况的证据,如日常生活的照片、视频等;

4. 有关本次事件发生的证据,如双方有关孩子被抢夺、隐匿的聊天记录、抢夺现场照片及视频、若有报警的情况下的公安机关接处警记录等;

5. 其他与人格权被侵害有关的证据。

四、法院如何作出人格权禁令裁定?若不服怎么办?

人格权侵害禁令其程序相对于一般民事诉讼程序,其最大优势及最明显特点在于其审理期限极短,仅有七十二小时,情况紧急时人民法院甚至应当在二十四小时内作出决定。相较于动辄以年计的一般民事诉讼程序,其简洁、高效的审理流程具有快速救济之特征。

法院受理涉及抚养权的人格权侵害禁令案件后,通常会在收案后联系父母双方确定庭审时间,若被申请人拒不到庭或临时缺席,法院可依法缺席裁决。鉴于案件特殊性,庭前法院会要求被申请人带子女到场,由法官和社工通过询问谈话了解孩子生活经历、精神状态及是否存在外界干预,并形成笔录。但此类案件中子女个人意愿并非裁判核心,重点在于恢复其原有生活秩序,故法院多依据《婚姻家庭编解释二》第十三条,推动父母达成“诉中抚养协议”临时确定诉讼期间的抚养安排。若被申请人仍拒不配合,法院可直接裁定强制送还藏匿的子女,以维护未成年人的合法权益。

当然,申请人若对驳回申请不服,或者被申请人对人格权侵害禁令不服的,可根据《反家庭暴力法》第三十一条的规定,自裁定生效之日起五日内向作出裁定的法院申请复议一次,复议期间不停止人格权侵害禁令的执行。

五、人格权禁令如何落实?怎么执行?

人格权禁令的落实和执行向来是司法实践中的难点。以笔者承办的某起案件为例,在人格权侵害禁令程序、一审胜诉、二审维持原判后,历经数月当事人近日终于与子女团聚,相关执行程序耗时久、难度大,可谓来之不易。而该案为原型的改编案例也于近日被上海高院作为涉民生典型案例展评推送。

一般而言,人格权侵害禁令生效后,申请人可依据《民事诉讼法》相关规定向法院申请强制执行,要求被申请人无条件履行裁定内容,如告知子女下落、送回子女至指定地点等。对于拒不履行禁令的被申请人,人民法院可采取递进式惩戒措施,如训诫、罚款、拘留及承担刑事责任等。尽管相关规定形成了闭环,但在实践中,与宽松的申请条件、高效的审理程序行程鲜明对比的是,涉及抚养权的人格权侵害禁令在落地执行过程中,往往会遇到很大的阻力,相关惩戒措施也无法推进或奏效。被申请人常常以“孩子不愿意”作为抗拒人格权侵害禁令执行的“武器”。

正如前文所述,人格权侵害禁令案件在处理过程中,审判法官并非仅以孩子意愿作为做出裁定的依据。而当案件真正进入执行时候,执行法官却不得不面对“到底是孩子不愿意,还是被申请人不配合”的难题。

根据《民法典》及《未成年人保护法》第二十四条规定,对于年满八周岁的限制民事行为能力未成年人,其自主意愿需在执行程序中得到充分尊重。但未成年人的“真实意愿”并不能简单以他/她向法官表述的内容为准,即应当合理区分“真实意愿”与“被藏匿后的心理依赖”。若孩子在无外界干预的环境中明确表示不愿返回申请人处,法院将认定被申请人客观上缺乏执行的事实基础,此时不得对被申请人采取强制执行或惩戒措施。实践中,孩子的意愿可能因成长环境变化、监护人引导方式等因素动态变化,若其在审理或执行阶段改变态度,可能导致禁令的事实基础动摇,甚至丧失可执行性。

综上,本文认为,从保护未成年人角度出发,父母在诉讼及执行过程中应尽量避免将子女卷入纷争,要以孩子的利益为首要考量。对于申请人而言,除通过法律程序维权外,更需通过情感沟通与安全感营造,让孩子感受到回归原生活环境的可行性;对于被申请人而言,不得以“爱”的名义实施控制,而应通过合法途径(如申请变更抚养关系)主张权利。唯有尊重子女的独立人格,避免将其视为争夺抚养权的“筹码”,才能真正实现人格权禁令制度保护未成年人权益的立法初衷。

结语

《婚姻家庭编解释二》将《民法典》中有关人格权侵害禁令的规定,适用到了婚姻家事案件,尤其是未成年人抚养权案件的审理中,其目的是试图更正在该类案件中频发“抢孩子”乱象。从这个目的出发,《婚姻家庭编解释二》还是具有划时代的积极意义,起码在类案处理中,让法官和律师做到了有法可依。

但正所谓“清官难断家务事”,单单依靠颁布司法解释,仍然无法解决抚养权案件中的结构性矛盾,即法律如何平衡父母双方监护权、未成年子女主观意愿三者之间的矛盾。或许,在实践中更多引入第三方专业社会机构,对父母双方,甚至未成年人提供心理咨询和辅导,才能真正化解离婚家庭的矛盾,实现对离婚家庭中未成年人的切实保护!

上下滑动阅读更多内容

相关法律条文:

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(二)》

第十二条 父母一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,另一方向人民法院申请人身安全保护令或者参照适用民法典第九百九十七条规定申请人格权侵害禁令的,人民法院依法予以支持。

抢夺、藏匿未成年子女一方以另一方存在赌博、吸毒、家庭暴力等严重侵害未成年子女合法权益情形,主张其抢夺、藏匿行为有合理事由的,人民法院应当告知其依法通过撤销监护人资格、中止探望或者变更抚养关系等途径解决。当事人对其上述主张未提供证据证明且未在合理期限内提出相关请求的,人民法院依照前款规定处理。

第十三条 夫妻分居期间,一方或者其近亲属等抢夺、藏匿未成年子女,致使另一方无法履行监护职责,另一方请求行为人承担民事责任的,人民法院可以参照适用民法典第一千零八十四条关于离婚后子女抚养的有关规定,暂时确定未成年子女的抚养事宜,并明确暂时直接抚养未成年子女一方有协助另一方履行监护职责的义务。

《中华人民共和国民法典》

第九百九十七条 民事主体有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为,不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害的,有权依法向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施。

《中华人民共和国反家庭暴力法》

第二十三条 当事人因遭受家庭暴力或者面临家庭暴力的现实危险,向人民法院申请人身安全保护令的,人民法院应当受理。

当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人,或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的,其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。

《最高人民法院关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定》

第十二条 被申请人违反人身安全保护令,符合《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定的,以拒不执行判决、裁定罪定罪处罚;同时构成其他犯罪的,依照刑法有关规定处理。

《最高人民法院最高人民检察院公安部印发《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》的通知》

15.依法适用人格权侵害禁令制度。权利人有证据证明行为人正在实施或者即将实施侵害其人格权的违法行为,不及时制止将使其合法权益受到难以弥补的损害,依据民法典第九百九十七条向人民法院申请采取责令行为人停止有关行为的措施的,人民法院可以根据案件具体情况依法作出人格权侵害禁令。

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》侵权责任编的解释(一)》

第一条 非法使被监护人脱离监护,监护人请求赔偿为恢复监护状态而支出的合理费用等财产损失的,人民法院应予支持。

《中华人民共和国未成年人保护法》

第二十四条 未成年人的父母离婚时,应当妥善处理未成年子女的抚养、教育、探望、财产等事宜,听取有表达意愿能力未成年人的意见。不得以抢夺、藏匿未成年子女等方式争夺抚养权。

未成年人的父母离婚后,不直接抚养未成年子女的一方应当依照协议、人民法院判决或者调解确定的时间和方式,在不影响未成年人学习、生活的情况下探望未成年子女,直接抚养的一方应当配合,但被人民法院依法中止探望权的除外。